- 11/30炭小屋出店お知らせ2025年11月30日(日)9:00〜15:00@木頭文化会館前で炭小屋出店します。 出し物こんな感じです✌ ■飲食ホットドッグ 50食たこせんべい(お菓子のせんべいに自由にお絵描き)50食 ■物販炭や薪、木酢液、革細工 […]

- 地域おこし協力隊応募相談会11/30お昼頃2025年11月30日(日)12:00ごろ@木頭文化会館 木頭産業文化祭おららの炭小屋出店時に次年度採用の那賀町地域おこし協力隊応募相談コーナーを開設します。おららの炭小屋を拠点に地域課題を当事者性をもって(2026年度 […]

- 里山トーク10/26(日)11;00〜12:00木頭のお隣、物部町(高知県香美市)にある大栃高校(2010年閉校)で「里山の物語」コーナーで談話会(コロキウム)します。四ツ足峠を挟んで同じ里山の暮らし。石立山から分水嶺で物部川と那 […]

- 炭の作り方炭ができるまでの工程紹介。炭や薪の原材料(原木)を集める作業だけでも容易ではありません。できれば作業を体験していただいて、木質エネルギーを自給するためにどれだけの人の手が加わっているか理解してもらえたらと思います。 販売 […]

- 協力隊募集説明会1しました!2025年9月7日(日)高知工科大学学生9人(学部3/院6),教員3人,一般4人 、徳島大学大学院生1名(協力隊応募検討者)、長野県から協力隊応募検討者1名の計18名の方々と地元15名の計33名が、北川農村舞台で談話会( […]

- 8/31定例炭焼きの日8月の定例会では炭材を窯に入れて炭焼きします。お盆の注文で炭在庫が残り少なくなってきました。 8/31(日)9:00〜12:00 炭入れ、炭焼き、原木整理、それと午後からは9/7(協力隊募集説明会/高知工科大・里山工学ゼ […]

- 9/7大学院生のための募集説明会2026年度採用の那賀町地域おこし協力隊募集説明会開催 ■ 対象:2026年度大学院入学予定者、現在M1以上の大学院生、研究生、大学関係者 ■ 日時:2025年9月7日(日)12:30〜16:00 ■ 集合場所:徳島県那 […]

- 里山工学9/7@炭小屋高知工科大学大学院の里山工学では、これまでの工学系の枠に留まらない総合的な知見から里山を見直そうという取り組みがなされています。大学院には様々な研究分野があり、専門家が在籍し、未来の研究者を育てています。在野知を科学的に […]

- 里山を科学する7/16草刈り方法で「高刈り」というのがあります。地面から5〜10cmのところで草をかると成長点の高い広葉雑草も残すことができ、成長点の低いイネ科雑草を抑制する効果があり、多様性を確保することができます。 写真の赤く囲った部分は […]

- 田植え6/285m四方のこども田んぼは無事植え終わりました。いもち病も最初から付いてますが、病気になりながら大きくなるこどもと一緒で、見守りたいと思います。 5m四方のちっちゃい田んぼの田植えをしたい方。6/28(土)10:00〜12 […]

- 田植え6/15〜6/15(日)から田植えします。雨の合間にすることになりそうなので、6/17(火)〜6/20(金)までに終えられたらと・・・。最後の代掻きと苗取りは6/13〜14に実施予定です。 参加される方はDM願います。時間集合場所 […]

- 結遊館とコラボ結遊館夏キャンプとコラボイベント 7/20(日)の薪割りワークショップの前日から結遊館キャンプが炭小屋で開催されます。ぜひこちらもご参加ください。(料金はそれぞれ別途となります) 詳しくは結遊館webサイトへ

- 炭購入について炭は木頭地域の自家用車をお持ちでない高齢者の方にのみ配達しています。 それ以外の方は、原則的におららの炭小屋定例会(原則毎月最終日曜日)の日に炭小屋まで取りに来ていただいてますが、お知り合いの炭小屋会員にご相談下さい。 […]

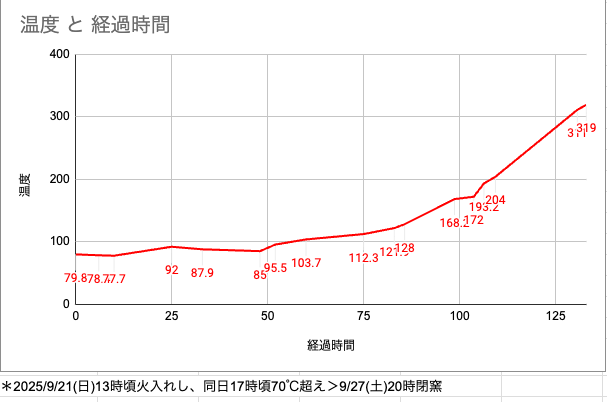

- 9月炭窯温度変化(2025年[9/21]火入れ>2日後温度上昇>6日後閉窯)

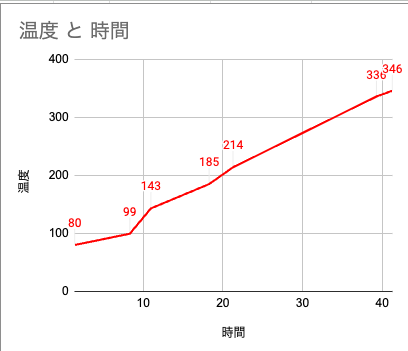

- 2月炭窯温度変化(2025年[3/6]火入れ>2日後温度上昇>4日後閉窯)

炭小屋への寄付 anniversary25

2000年頃?から活動を開始したおららの炭小屋。炭窯の補修作業で現在、赤土を探してます。数回握って固まる程度の赤土が炭窯づくりには必要です。資材と人と資金を募っています。寄付先:ゆうちょ銀行/記号16210 番号14480191 おららの炭小屋 (他銀行からの振込は店名628 普通預金 口座番号1448019)

問合せ:インスタグラムDM

団体概要

1999 年10 月 旧木頭村の支援で炭窯建設

2000 年1 月 「おららの炭小屋」設立

2003~2005 年 間伐材・リサイクル廃材利用の体験施設建設(地球環境基金助成)

2006~2008 年 スカイプ環境授業など(地球環境基金助成)

2010 年3 月 徳島県表彰(地域づくりと環境教育について)

2013 年から那賀町地域おこし協力隊(細貝さん/染谷さん/安藤さん)が炭小屋で活動 2015 年1月ふるさとづくり大賞団体表彰(受賞団体概要(おららの炭小屋参照))>>>紹介動画

炭焼き技術の研修/毎月最終日曜日に実施している炭焼きの定例会で、炭材の切り出しから炭焼きに至る、山の技術全般の研修会を開催しています。炭窯は赤土、石、泥、土、砂利、木(栗、杉)、杉皮、ツヅラ、竹など、山にある自然素材を利用します。天井部分に乗せる赤土は前回天井に用いられたものに新しい赤土を混ぜて再利用しています。

森林資源の有効活用/辺境の地では、あらゆるモノが貴重品です。遠隔地から運ばれてくるモノは勿論のこと、身近にある資源も無駄なく利用します。除間伐材や廃材は、その種類や年数、曲がり具合などを考慮に入れて建築資材や農業用に利用されます。最終的には端材も含めて薪として燃料となります。かつては、山村のどの家でも杉皮を屋根材として利用していました。また、葛や番線などを用いて簡単な構造物も作ることができます。そのような作業は熟練を要しますが、生活の中で獲得されてきた技術であり、相互扶助の慣習から多くの者が習得してきました。学校教育からではない「学び」がそこにはあります。森林資源を無駄なくカスケード状に利用するという知恵と慣習を、伝統的に有する地域だからこそ残された生活技術。高度な加工を施さず、等身大の技術で素材を有効利用する方向性を啓発する活動をしています。

- 最新情報はFacebook

- ZiVASANのインスタでも情報発信中

- アクセスはGoogleMap

体験メニュー

炭焼き/丸太一本乗り/銀杏のまな板/ねじり竹箸/竹細工/丸太チェンソー製材/刈払機/薪割り/石積み/小屋建築(墨付け,刻み)/ドローン操作 etc.